借入をする上で最低限

押さえておくべき基礎知識

「やみくもにお金を借りてはならない」というのは言うまでもありません。

返済や金利などについて最低限の正しい知識を身に付けてからでないと、後の状況がさらに悪化してしまう恐れがあるためです。

当ページでは、借入をする上で身に付けておくべき基礎知識について、分かりやすく解説していきたいと思います。

金利とは?

銀行や消費者金融は、融資の希望に応じて金銭を貸し付けています。

しかしこれは決してボランティアではなく、貸したお金に対して一定割合の利息を得ることで利益を得ています。

なお、金利は貸す側が際限なく割合を決められるわけではなく、あくまでも法律で決められた範囲内で金利を設定しなくてはなりません。

金利の上限や仕組みを知り、適切な借入先を見極めるのに役立てましょう。

金利の上限

前述した通り、金利には法律によって上限が定められており、この限度を超えた金利での貸付は違法行為であり、処罰の対象です。

「なぜ上限が設けられているのか」につきましては、貸す側・借りる側の立場を考えると分かりやすいと思います。

金融機関はビジネスでお金を貸している訳ですから、当然お金を返してくれない可能性が高い人に対しては融資をしません。

一方で、借りる側としては何としてでもお金を借りたい訳ですから、審査に落ちてしまった場合は、金利が高くてもよいから借りようという心理が働いてしまいます。

メガバンクがダメなら地方銀行、地方銀行がダメなら消費者金融(所謂ノンバンク)、それでもダメなら街金、といった形で金利が高い金融機関へと選択肢が限られてゆき、最終的に闇金に手を出してしまうというケースも珍しくありません。

金利を自由に定められるようにしてしまうと、金融機関は好きなだけ金利を上げられるようになってしまうため、法律で上限を定めているのです。

法定金利とは

法律で定められた金利上限のことを「法定金利」と言います。

利息は各法令で個別に規定がなされておりますが、当ページではお金を借りる上で特に重要な民法・利息制限法(出資法含む)の2つの法律をメインに解説したいと思います。

早速ですが、両法律の法定金利について見ていきましょう。

| 民法 | 利息制限法 | ||

|---|---|---|---|

| 利率 | 法定利率3% | 100万円以上 | 15% |

| 10~100万円以上 | 18% | ||

| 10万円未満 | 20% | ||

| 遅延 損害金 |

原則法定利率を用いるが約定利率を 定めた場合は約定利率を適用 |

100万円以上 | 21.9% |

| 10~100万円以上 | 26.28% | ||

| 10万円未満 | 29.2% | ||

従来、貸金業者は「出資法」と呼ばれる法律で定められた29.2%という金利を上限に貸し付けをしていましたが、利息制限法で定められている金利上限は20%です。

この差異が所謂グレーゾーン金利と呼ばれるもので、現在の過払い金請求などの事案につながる元となりました。

その後、2010年の6月に債務者の金利負担軽減と、元々曖昧であったグレーゾーンをなくすことを目的に貸金業法と出資法が改正され、金利上限は一律20%となっています。(利息制限法の賠償額に関する特則によって、銀行や貸金業者の場合は遅延損害金の上限利率も20%です。)

個人間貸付の金利上限

利息制限法および出資法での上限金利について説明してまいりましたが、20%という上限はあくまで「業」として貸付を行った場合に限られます。

お金の貸し借りは金融機関と顧客の間だけでなく、個人間で行われることもあるものですが、この場合の金利上限は異なるので注意が必要です。

結論としては個人間の貸し借りの場合、年109.5%が金利の上限とされており、これを超える金利は違法として処罰の対象となります。

金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(※一部略) 2.前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この通り、個人間での貸付における上限金利が大幅高いことがわかります。

109.5%という高い上限金利は、かつて多く存在した「日掛け金融(日賦貸金業者)」を考慮して設定された名残と言われています。(小口融資が多く、回収にも手間がかかることから高い金利が許されていた)

個人間の貸し借りの場合、当該金利(109.5%)を超えない限りは刑事罰の対象とはなりません。

ただし、同時に利息制限法の上限20%という数字も取引上は有効となり、結局のところ20%を超える金利は利息制限法違反で無効となり、借主に返還を求められた場合に返さなくてはならないのです。

| 貸主 | 利息制限法 | 出資法 |

|---|---|---|

| 個人 | 年20% | 年109.5% |

| 金融業者 | 年20% | 年20% |

少しややこしい仕組みですが、後のトラブルを避けるため、昨今では個人間の貸し借りでも利息制限法の上限である20%以内に金利を収めるのが一般的です。

適切な金利で借り入れることが重要

前述した通り、審査に落ち続けていると「条件が悪くてもいいからとりあえず借りたい」という心理が働いてしまうものです。

悪条件であるにも拘わらずその場しのぎでお金を借り続けていると、利息はおろか元金すら返せなくなり、最終的には破産という結果を招いてしまう恐れもあります。

収入・支出のバランスをしっかりと見つめなおし、「○○円までだったら返せる」「金利〇%なら○年で返済できる」といった具体的な返済計画を必ず立ててから借入はしましょう。

当然ですが、どんなに苦しい状況であったとしても、法律で定められている上限を超えた金利で貸付を行っている違法金融業者には関わってはいけません。

金額別での最適な借入先と方法

状況によって必要な金額・借りたい金額は異なります。

当該金額によって適切な借入先や方法も変わってきますので、事項では金額別のオススメ借入方法をご紹介したいと思います。

30万円以下の場合

「結婚式のご祝儀を用意するのを忘れていた…」

「来週給料日なのにお金が尽きてしまった…」

「トラブルを起こしてしまい、和解金を支払わなくてはいけなくなった…」

数万円~30万円程度まで、すぐに用立てたい!という場合には消費者金融からのキャッシングがおすすめです。

銀行は自主規制により即日審査・融資ができませんので、即日融資を希望であれば消費者金融の方がマッチしています。

急な出費が多く、用意にいつも苦労している…という方は、いざという時のために予め登録だけ済ませておくのも一つの手です。

また、一時的にお金が必要というケースであれば、手持ちのクレジットカードのキャッシングを利用するという方法もあります。

30万円以上100万円以下の場合

30万円を超え、100万円に近いお金を借りるとなると一括での返済は現実的ではなく、年単位での返済計画を立てる必要に迫られます。

当然ながら少額での借入時よりも金利を意識しなくてはならず、消費者金融はできれば選択肢からはずしたいところでしょう。

そもそも、規制により消費者金融からは年収の1/3を超える借り入れができません。(100万円を借りたい場合には年収が334万円以上であることの証明が必要)

それに対して銀行は貸金業法ではなく、“銀行法”に基づいて貸し付けているため、年収によって貸付の限度額が左右されるわけではなく、延いては審査にさえ通ればまとまった金額の融資を受けることが可能です。

ただし、銀行の規模が大手になればなるほど「属性(職業・勤務先等)」を重視する傾向にあり、審査はより厳しくなると言われています。

まずは銀行からの融資にトライし、審査で厳しいようであれば金利面を妥協して消費者金融、という立ち回りが良いでしょう。

100万円以上(事業資金)の場合

借りる先が消費者金融であれ銀行であれ、100万円以上の高額借入ともなると信用はもちろん、返済能力も厳しく審査した上で貸し出しの可否が判断されます。

繰り返しお伝えしてきた通り、消費者金融の場合は総量規制により借主の年収に応じた借入上限(年収の1/3まで)があり、借入額が高くなればなるほどハードルは高くなります。

もしもその影響で希望額に届かない場合は、不動産担保ローンや目的別ローンを検討すると良いでしょう。

不動産担保ローンや一部の目的別ローンは総量規制の対象外であり、年収に関係なくまとまった金額の借入が可能となります。

また、前者の場合は金融機関に対して「不動産」という担保を提供することにより、借主の社会的信用度だけに依存することなく審査に通りやすいのが特徴です。

ただし、当然ですが担保として利用するための不動産を有している必要がありますので、誰でも利用できる借入方法とは言えません。

避けるべき方法

信用情報に傷がつくことを懸念し、クレジットカード現金化(ショッピング枠の現金化)を利用してしまう方が増えています。

クレジットカード現金化とは、ショッピング枠で換金性の高い商品を購入し、即売却することで現金を得る調達方法です。

たしかにこの方法を使えば、信用情報に借入の記録が残ることはありませんが、利用したショッピング枠の金額の70~80%が換金相場であるため、実質的な金利を考慮すると違法金融並であり、大幅に損することになります。

また、クレジットカード現金化はそもそも利用規約で禁止されており、換金性の高い商品(Amazonギフト券やデパート商品券など)の大量購入はクレジットカード会社から注視される恐れもあります。

万が一現金化がバレてしまった場合、利用分の一括返済を求められた上でカードの利用停止となる恐れも考えられるため、絶対に利用しないようにしてください。

個人間貸借の手順と注意点

「金の切れ目が縁の切れ目」

「愛想尽かしは金から起きる」

「金の貸し借り不和の基」

このようにお金をきっかけにそれまでの関係が決裂してしまう、といった意味のことわざは多くあります。

それほどまでに個人間でのお金の貸し借りには慎重にならなくてはいけないもので、相手との関係性が深ければ深いほどその要素は濃くなります。

お金の貸し借りが元で縁が切れてしまう・トラブルになってしまうようなことにならないよう、トラブルになる原因やその対処法等について予め理解を深めておきましょう。

よくあるトラブル

金銭を貸し借りにおいてよく見られるトラブルには、以下のようなものがあります。

- 貸したお金を返してくれない

- 約束した金利を払ってくれない

- 不当な金利を請求された

- 過度な取り立てを受けた

- 返済したいのにお金を受け取ってもらえない

これらは業者利用時にも起こり得るトラブルですが、罰則規定が緩い個人間でより起こりやすいと言えます。

それでは「貸す側」「借りた側」双方の視点からみた注意点を見ていきましょう。

貸主が注意すべき点

やはり最も懸念しなくてはいけないのは、「お金が返って来ない可能性」です。

“貸すときはあげるつもりで”などと言われますが、親しい間柄ではついついその辺りの割り切りも曖昧にしたまま貸し借りしてしまうもの。金額が小さければなおさらです。

親しい人に「すぐ返すから」と言われ、仕方なく貸してしまったことがあるという方も多いのではないでしょうか。

信用できない人には貸さないのが当たり前ですが、

- 返済を求めなければならなくなるようなら貸さない

- どうしても貸す場合はあげるつもりで渡す

この2点については心得ておくようにしてください。

もしもお金を貸すことを断ることによって関係性が悪化したとしても、金銭トラブルに発展して関係が破綻するよりは実害も少ないでしょう。

借主が注意すべき点

お金の貸し借りのことを、正式には「金銭消費貸借契約」と言います。

友達同士・親子同士であってもお金の貸し借りは立派な契約であり、契約内容に則ってお互いが義務を履行しなければなりません。

借りた側の最も大きな義務は「お金を期日までに利息を付して返済すること」ですが、返済期間が伸びれば伸びるほど貸した側はその分利息を多く取れることをいいことに、あえて受け取らないという不届者もいます。

また、返済を遅滞した際に過度な取り立てを受けたり、違法な金利を請求されたりするケースも見られます。

これらは立派な犯罪行為に当たりますので、後に裁判や刑事告訴となったときのためにも被害時の録音や記録をしっかりと残しておく必要があります。

借用書は必ず作成する

お金の貸し借りはしないというのが原則ですが、どうしても貸し借りをしなくてはならないとなった場合には、借用書は必ず作るようにしてください。

「親しい間柄だからそんなものはいらない」と、個人間契約のほとんどでは借用書が作られておりませんが、それがトラブルの原因となっているのが現実です。

借用書を書くと借りる側は不利になる…と誤解している方も多いのですが、約束していない金利を請求されたり、期日前に返済を要求されたり、契約書が無いことが借り手に不利に働く可能性もあります。

金銭トラブルの末路は、「言った」「言わない」の水掛け論にならないため、借りる側・貸す側双方の権利を守るために、借用書を作成しておくことを強くおすすめいたします。

返済が遅れるとどうなる?

お金の貸し借りには必ず「返済」という要素がついてきます。

ほとんどの場合期日が設けられており、その日までに決められた金額を借主が貸主に返済することで、借主としての義務を果たすことができます。

期日までに返済ができなかった場合、法的にはどのような効果が発生するのでしょうか。

滞納してしまった場合に起こる借主へのデメリットなどについて、あらかじめ知っておきましょう。

遅延損害金とは

消費者金融からお金を借りる際、金利の下に「遅延損害金」という項目があるのを目にしたことはないでしょうか。

こちらは、読んで字のごとく「返済を遅延した際に支払うべきお金」という意味です。

以前は金利の1.46倍まで(最大29.2%)が認められておりましたが、2010年の利息制限法改正によって現在では年20%が上限となっています。

元々は10万円未満の借入は年20%が上限金利ですので支払額に変わりはありませんが、10~100万円未満の借入で年18%・100万円以上の借入で年15%が上限となりますので利用額によっては金利以上の金額を支払わなければなりません。

もちろん遅延している間は元本が減らないため、借主の支払い総額はその間膨らんでいく一方となります。

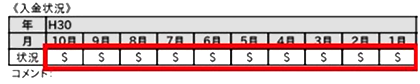

信用情報への影響

さらに、遅延した場合は信用情報機関にその旨が記載されてしまう点にも注意が必要です。

遅延している期間の長短によってその悪質性が判断され、借主の信用情報への影響も変わってきます。

例えば、うっかりに気付いて数日後すぐに入金された場合には、「短期の遅延」と見なされ、信用情報の返済状況の欄に「A」という記号が記されます。(画像は遅延していない状態の「$」が記載されています。)

ここにAが一つついただけでは即座にブラック扱いとはなりませんが、Aの数が多ければ「支払い含めお金にだらしない人」と見られるので、あらゆる場面で審査に不利となります。

なお、住宅ローンや不動産担保ローン等についてはAが一つでもあると残念ながら審査には通らないと言われています。

そして、遅延が61日を超えると信用情報の枠に「異動」と記載されます。

異動とは、本来の意味とは変わりますが、信用情報に於いては“ブラック”であることを意味するネガティブ用語です。

異動情報は最短でも完済後5年掲載され、この間は確実に借り入れができず、さらに遅滞状態を解消してから最低5年は異動情報が残ってしまいます。

返済をしない限り異動情報は永久に残り続け、その後の借入や新規でのクレジットカード発行などはできません。

法的措置について

お金を返さないまま時間が経過すると、遅延損害金が発生するだけではなく、貸主側から「支払督促」「訴訟」「強制執行」等の法的処置を採られる可能性があります。

支払督促とは裁判所を通して督促状を送付する手続きのことで、異議申し立てをしなければ確定判決と同等の効果が得られます。(「異議を申し立てる」にチェックをした上で返信した場合、正式な裁判へと移行)

訴訟とは所謂「裁判」のことで、債務を履行しなかったことに対する正当な理由・証拠を提示できない限りは債務者側が敗訴する可能性が高いでしょう。

強制執行とは、確定判決後に債務者が持つ財産を差し押さえたり、競売(オークション)にかけたりする手続きの事を言います。

強制執行をされるとどうなる?

前述した通り、強制執行されると財産が差し押さえられ、債権者は同財産から可能な限り債権を回収することができます。

ただし、この手続きを行うには「財産の特定」「財産に債権分に相当する価値があること」という2つのハードルをクリアしなければなりません。

まず、財産の特定とは簡単に言うと「どのような財産を持っているか」です。

差し押さえは裁判所に対して具体的かつ明確に提示(例えば「東京都○○区××町1番1号という財産を差し押さえたい」など)する必要がありますので、債権者側は債務者がどこにどのような財産を持っているのかをまずは正確に把握せねばなりません。

また、仮に財産を差し押さえたとしても債権を回収できる分の価値が無いと意味がないため、財産にどのくらいの価値があるのか等も重要な項目と言えます。

したがって、裁判を起こしても債権を回収できない・もしくはその可能性が高いと債権者側が判断した場合、強制執行や裁判を避けるケースもあります。

総量規制について

さいごに、このページでもたびたび目にしてきた総量規制についておさらいしておきましょう。

総量規制とは、簡単に言うと「借り入れできる上限額」を定めたものです。

金利の上限とは別に、そもそも借りられる金額の上限を制限するための規制とも言えます。

お金を借りる上で必ずしも知っておく必要はありませんが、自分があとどのくらい借りられるのかについては知っておいても損はありません。

同規制の具体的な内容、生まれた背景等について解説致します。

規制が布かれた背景

お金の貸し借りという文化は古くから存在しており、日本では室町時代にはすでにそのビジネスモデルが確立されていたと言われています。

貸金業はお金を貸す代償として利息をもらうことで成り立つ商売ですが、借りる側は何らかの事情によって金銭的に追い込まれているケースが多く、利息はたとえ法外であっても貸す側の言い値で通ってしまうのが常でした。

このような理由から、日本では民法・出資法・貸金業法・利息制限法等で利息の上限を定め、違法な金利の貸し付けは厳しく取り締まってきたという歴史があります。

一方で貸し付けの上限額についてはそれまで規制されておらず、極端な話「金利さえ適法であればいくら貸し付けてもOK」という状態が続いており、多重債務による破綻が後を絶ちませんでした。

2003年には個人の自己破産申し立て件数が24万件(242,357件)を突破する事態になってしまったことを受け、政府は借入できる上限である「総量規制」を定めた改正貸金業法を発案し、2010年6月に施行されたという歴史があります。

| 破産申立件数 | |

|---|---|

| 2010年 | 121,150件 |

| 2012年 | 82,901件 |

| 2014年 | 65,393件 |

| 2016年 | 64,872件 |

| 2018年 | 73,268件 |

参考:裁判所「司法統計」

上記は、2010年から2018年の破産申立件数(自然人)の推移です。

年によってバラつきはあるものの、申立の件数が改正年の2010年に比べて5万件以上減少していることが分かります。

具体的な規制内容と対象の金融サービス

総量規制の具体的内容は「年収の3分の1を超えた貸付を禁止するもの」です。

年収とは源泉徴収税や保険料、各種控除を引く前の金額(所謂「額面金額」)のことを指します。

例えば、年収が450万円の場合は150万円を超えた貸付は法律上不可となり、これは保証人を別途用意したとしても変わることはありません。

なお、こちらは1社当たりの上限ではなく全ての金融機関を合計した際に借りられる上限金額です。

また、総量規制は貸金業法に基づく貸付にのみ適用されます。

銀行系ローンは銀行法、クレジットカードのショッピング枠は割賦販売法、質屋での借入は質屋営業法がそれぞれ適用されますので、これらの借入や利用は総量規制の対象外です。

規制の例外となるケース

前述したとおり、銀行系ローンなど貸金業法に基づかない借入は総量規制の対象外です。その他、同規制に馴染まない貸付や借りる側に有利な借入は対象外となります。

具体的には、以下の取引が該当します。

- 住宅ローン

- 自動車担保貸付け(自動車ローン)

- 高額療養費の貸付け

- 有価証券担保ローン

- 不動産担保ローン

- 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け

- 顧客に一方的に有利な借換え

- 借入残高を段階的に減少させるための借換え

- 緊急に必要と認められる医療費を支払うため

- 緊急に必要と認められる費用を支払うため(※10万円以下かつ3か月以内の返済)

- 配偶者と併せて年収3分の1以下の場合(※配偶者の同意が必要)

- 個人事業者に対する貸付け

- 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け

- 「つなぎ資金」に係る貸付け(※1か月以内の返済)

上記の14項目はいずれも総量規制の対象外となっています。総量規制がネックとなって希望借入額に足りない状況となった際などには、これらを活用してみるのも良いでしょう。

借入に関する基礎知識のまとめ

お金を借りる際に意識しなければいけないこと。

それは貸金業者との間での取引か、個人間によっても若干異なりますが、返済できるのかどうか(金利含む)を最優先に考えるべきでしょう。

返済を遅滞するようになれば信用情報に傷がつくだけでなく、強制執行などの法的措置を執られる可能性もあります。

借りた額に対して金利が高すぎて返済ができないといった事態を防ぐためにも、無理のない返済計画を立てことが重要です。

また、個人間でのお金の貸し借りについてはトラブルが非常に多いため、推奨はしておりませんが、どうしても貸し借りをする場合には必ず借用書を作成するようにしてください。