公的融資と

緊急時に使える制度

公的融資とは、国や地方公共団体(都道府県や市区町村)または法律で認められた機関や団体が貸主となり、主に何らかの理由によって民間の金融機関から借り入れできない方や社会的弱者となりやすい方を対象に融資する制度のことを指します。

特徴の一つとして、民間企業に比べて金利が低いことが挙げられますが、中にはなんと「無金利」で融資が受けられるものもあります。

民間で借りるよりも金利の負担が少ないことは、どう考えても借りる側にとってメリットしかなく、できることなら優先して利用したいと思う方も多いのではないでしょうか。

こちらのページでは、そんな公的融資の種類や審査、注意点など様々な項目を解説したいと思います。

公的融資の目的と意義

公的融資という制度は、「社会的弱者の救済」を主な目的として用意されているものです。

- 民間の金融機関での融資審査に通らない

- 借りたいけど金利が高く、長期返済に不安がある

こういった状況に置かれている事業経営者や、生活に困窮している一般市民を対象に、様々な制度が用意されています。

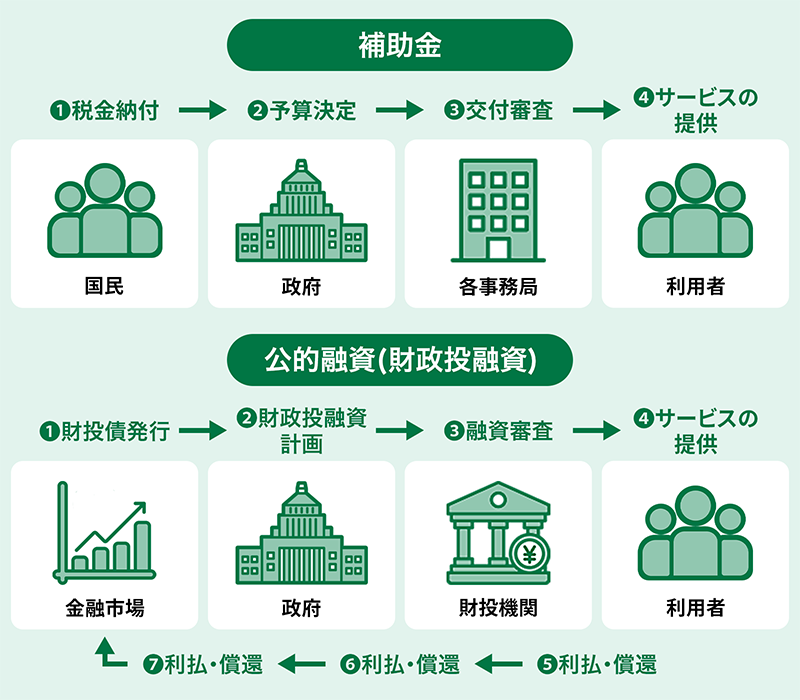

別名で「財政投融資」と呼ばれていますが、これは財投債の発行で得た資金が財源に用いられているからです。

補助金とは違って租税負担が無い上、利息を得ることができます。

ボランティアではないので無利息で融資となるものはごく一部に限られますが、それでも金利は安く、双方にとってメリットがある融資契約となるでしょう。

こういった活動を続けることで、国民の生活水準を向上させることはもちろん、日本経済の活性化も大きく貢献しています。

公的融資の歴史

日本では「財政融資資金」として、明治時代には現在の公的融資に似た制度が確立されていました。

明治から戦後にかけては民間の金融機関が発展途上中だったということもあり、国が中心となって国民に貸付け業務を行っていたのです。

戦後、アメリカの占領下に置かれた時期には、融資先が国及び地方公共団体に限定されていましたが、国民生活が落ち着くと共に一般企業への貸し付けも徐々に増えていきました。

昭和26年には「資金運用部資金法」が制定されたことで財政融資金の基礎(財源・運用・積立等)が築かれ、近年も同法をベースにした運用が踏襲されています。

補助金との違い

補助金は税金から賄われるのに対し、財政投融資(つまり公的融資)は市場から財源を調達している、という点が大きく異なります。

また、補助金はお金の流れが一方通行、つまりお金を対象にあげるようなものなのに対して、財政投融資は最終的には金利を上乗せした元本が融資元へと返済される点も大きな違いでしょう。

借り入れたお金は企業の事業資金としても活用されるケースが多く、救済という観点のみならず経済や自国の発展にもつながる融資制度だと言えます。

いずれも資金に困っている事業者や個人の救済という目的が軸となっていますが、最終的に収益があるかという点に違いがあることを覚えておきましょう。

融資を受けるのに必要な書類

公的融資は、利用しようとするもの毎に必要な書類や資料が異なります。

いざ公的融資を受けようとした際に慌てないため、少しでもスムーズに手続きを進めるため、あらかじめ用意できるものは用意しておきましょう。

企業向け融資の申込に必要な書類

公的融資期間の一つである日本政策金融公庫を例に挙げますが、こちらの企業向けの融資には

- 一般貸付

- セーフティネット貸付

- 新企業育成貸付

- 企業活力強化貸付け

- 環境及びエネルギー対策貸付

- 企業再生貸付

- 生活衛生貸付

- 恩給及び共済年金担保融資

等、様々なものがありますが、これらを利用する際には、必ず以下の書類を提出しなければなりません。

- 企業概要資料(会社案内や製品カタログなど)

- 法人の登記事項証明書

- 最新3期分の決算報告書及び確定申告書

- 納税証明書

まずは上記の書類を用意し、相談してみることから初めてみましょう。(決算報告書についてはまだ3期目が終わっていない場合は2期分のみでも問題ありません。)

納税証明書は各税務署又は都道府県税事務所で取得することが可能です。

また、状況や受ける融資の種類によっては、さらに以下の書類提出も求められる可能性があります。

- 直近の残高試算表(決算月から時間が経っている場合)

- 見積書(設備投資を行うとき)

- 提供する担保の資料(登記事項証明書など・担保を提供する場合)

- 創業計画書(新たに事業を始める又は開始して間もない場合)

残高試算表とは、会計年度の「途中経過」のようなもので、決算報告書が1期分(基本的には1年)の計算書であるのに対し、残高試算表は数か月分の損益・資産状況を表しています。

こちらは日々の転記をしっかりと行っていればすぐに作れる書類なのですが、多くの企業や会計事務所では数週間乃至は数か月まとめて処理することが多いため、公的融資の利用を検討した段階で早めに準備をしておく必要があります。

個人向け融資の申込に必要な書類

企業向けに比べ、個人向け融資の場合は提出書類が非常にシンプルとなります。

- 身分証明書

- 印鑑証明書

- 収入が分かる書類(源泉徴収票や納税証明書)

この3点は必ず求められます。

これは民間の消費者金融やカードローンから借入する場合も同じですね。

明らかに事業資金向け融資の場合に比べて手軽ですが、これは単純に個人向けの方が企業向けに比べて融資規模(金額)も小さくなる傾向にあることに起因します。

必要書類のまとめ

事業資金向け・個人向けを問わずに、公的融資制度を利用するための審査に必要となる書類は以下の通りです。

| 必要書類 | 必要に応じて 用意 |

|

|---|---|---|

| 企業向け 融資 |

企業概要資料 | 直近の残高試算表 |

| 法人の 登記事項証明書 |

見積書 | |

| 最新3期分の 決算報告書 及び確定申告書 |

提供する 担保の資料 |

|

| 納税証明書 | 創業計画書 | |

| - | 定款 (法人の場合) |

|

| 個人向け 融資 |

身分証明書 | 年金手帳や 障害者手帳 |

| 印鑑証明書 | 学校の パンフレットなど |

|

| 収入が分かる 書類 |

- |

必要となるものの中に、どうしても用意できないものがある場合には、事前に直接問い合わせて確認してみることをおすすめします。

民間金融機関との審査での違い

公的融資は銀行や消費者金融に比べて審査に手間がかかるということはご理解いただけたかと思います。

それは金利が低いから、というのもありますが、本当に融資したお金を有効活用し、社会の発展にまでつながるのかどうかというところまで吟味しなければならないからです。

消費者金融などの場合、条件さえ揃っていれば借主のお金の使い道は問われないはずです。

しかし、公的融資の場合はそうはいかず、明確かつ納得できる資金の使用目的が必要となるのです。

審査されるポイント

著しく有利な条件での貸付けは公的融資を利用できない層に対して不平等となるため、融資に価する正当性が認められなければなりません。

銀行や消費者金融などの民間融資との違いは以下の通りとなります。

| 審査項目 | 公的融資 | 民間融資 |

|---|---|---|

| 返済能力 | 重要視される | 重要視される |

| 将来性 | 重要視される | 重要視されない |

| 資産状況 | 重要視されない | 重要視される |

| 属性 | 性別・年齢・状況 を重要視 |

勤務先を重要視 |

| 借入状況 | 重要視されない | 総量規制がある 場合は重要視 |

前述した通り、公的融資には「支援」や「救済」という目的の下に行われるため、現在の資産状況(返済能力)よりも借入する人や企業の将来性を重視する傾向にあります。

一方で、銀行や消費者金融は完全に「ビジネスとしての貸借」になりますので、賃借人の将来性よりも現在の資産状況や返済能力を重視します。

そのため、銀行・消費者金融は赤字経営や完全なる新規事業の場合ですと非常に審査が厳しくなり、門前払いにされてしまうことも珍しくありません。

また、公的融資は国民の生活向上を目的・趣旨にしているものの、民間金融機関との金利があまりにもかけ離れてしまうと民間企業を利用する人がいなくなってしまうことも懸念し、ある程度の金利は取るようにバランスを取っています。

どちらの審査の難易度が高いか

残念ながら「どちらが厳しい」とは一概には言えません。

なぜならば、利用者が個人なのか法人(企業)なのか、借りようとする方の属性、資産状況によって難易度は大きく変わってくるからです。

ただし、公的融資は法令を根拠に貸し出しを行っていることもあり、民間の金融機関に比べて柔軟性が低く、審査が厳格であることは間違いありません。

さらに、民間金融機関に比べて限度額や金利が優遇されている分、融資希望をするライバルも多く、審査は必然的に厳しくなります。(財源には限りがあるため)

綿密に練った上で事業計画書を用意しなければなりませんので、専門家の助力も必要となるでしょう。

これらの理由を鑑みると、初めてお金を借りる方にとっては公的融資の方が敷居は高いと言えます。

様々ある公的融資

公的融資には様々なタイプのものがあります。

ここまでの話にたびたび出てきた事業資金調達のために融資されるものの他にも、生活に困窮している個人を助けるために用意されているものなどもあります。

比較的知名度の高い公的融資を中心に、それぞれの特徴や利用条件などを解説します。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付とは、民間金融機関からお金を借りることが厳しい状況にある方に対し、行政が貸付けによって生活の立て直しをバックアップする融資制度です。

厚生労働省主導のもと都道府県社会福祉協議会が主体となって実施されており、具体的には以下に該当する方が支援対象となります。

| 低所得者世帯 | 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |

|---|---|

| 障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯 |

| 高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯 |

上記の通り原則として所得が低い方・障害をもつ方・高齢者が対象となり、資金の貸付けだけではなく、必要な援助指導・経済的な自立・生活意欲の助長促進や社会復帰をサポートしています。

なお、生活福祉資金は社会的な弱者を救済するために設けられた制度ではありますが、その財源は全額公費(税金)で賄われるため、適切な審査を経て貸付けの妥当性を慎重に判断しなければなりません。

貸付資金の種類

生活福祉資金貸付は「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活支援」の4種に分類されます。

それぞれの項目で対象者や限度額が異なりますので、予めご確認ください。

| 種類 | 対象者 | 貸付限度額 | 償還期限 |

|---|---|---|---|

| 生活支援費 | 低所得世帯 | 2人以上)月20万円 | 10年 |

| 単身)月15万円 | |||

| 住宅入居費 | 40万円 | ||

| 一時生活再建費 | 60万円 |

総合支援資金は、生活を立て直すための費用、例えば家を借りる際の敷金・礼金、就職や転職を前提とした技能習得にかかるお金などが必要な際に利用することができます。

何らかの事情により十分な所得を得られない世帯が対象となり、償還期限が10年と非常に長くなっている点が特徴です。

| 種類 | 対象者 | 貸付限度額 | 償還期限 |

|---|---|---|---|

| 福祉費 | 低所得世帯 | 580万円 | 20年 |

| 緊急小口資金 | 障害者世帯 | 10万円 | 12ヶ月 |

| 高齢者世帯 |

福祉資金は、総合支援資金よりもさらに対象及び貸付限度の幅が広くなったものです。

住宅の増改築や補修をはじめ、福祉用具の購入や障害をもつ方が利用する自動車の購入費用、負傷や疾病の療養、冠婚葬祭に必要な費用、災害を受けた際に臨時で必要となる費用など様々な場面・目的での利用が可能です。

| 種類 | 対象者 | 貸付限度額 | 償還期限 |

|---|---|---|---|

| 教育支援費 | 低所得世帯 | 高校)月3.5万円 専及び短大)月6万円 大学)月6.5万円 |

卒業後20年 |

| 就学支度費 | 低所得世帯 | 50万円 |

教育支援資金は、所得が少ないことが原因で満足な教育が受けられない方のための融資で、毎年の授業料に加えて入学時に掛かる諸所の費用を借りることができます。

なお、こちらは「日本学生支援機構の奨学金」と併用することも可能です。

| 種類 | 対象者 | 貸付限度額 | 償還期限 |

|---|---|---|---|

| 通常型 | 低所得の高齢者世帯 | 評価額の70%程度 (土地及び建物) 月30万円 |

なし |

| 要保護世帯向け | 要保護の高齢者世帯 | 評価額の70%程度 (土地及び建物) 生活扶助額の1.5倍以内 |

不動産担保型生活支援とは、自身が所有する不動産(土地や建物)を担保にすることで、まとまった融資を可能とする融資制度です。

通常型と要保護世帯向けにプランが分かれており、後者の方がより制度が手厚く、担保として提供できる不動産の範囲も広くなっています。

お金を借りた方が亡くなった際にそのまま不動産を提供するか売却金で返済する形のいずれかで対応するため、償還期限は原則として設けられていません。

金利と審査の難易度

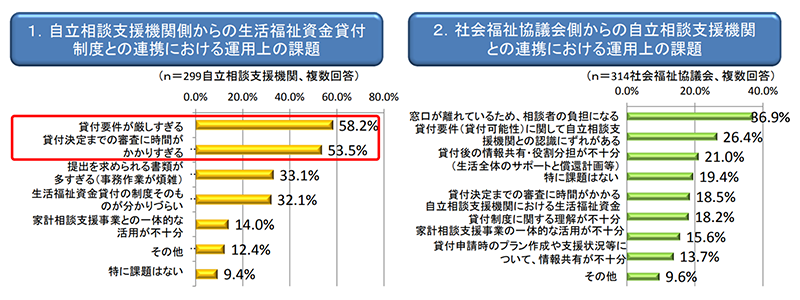

出典:厚生労働省資料

生活福祉資金貸付制度における金利は、原則として

- 保証人がいれば無利子

- 保証人無しの場合は年1.5%

となります。

民間金融機関よりも遥かに低い金利(又は無利息)ですので是非活用したいところではありますが、実際は貸付要件・審査が厳しく、中々借入に至らないという声も多く聞きます。

必要な書類が膨大であることで審査に時間を要してしまうことも大きな課題であり、借入までには多くのハードルをクリアしなくてはなりません。

前述しましたが、同制度の歳費は税金です。無駄な貸付をしてしまわないよう、行政側も貸付けには慎重に成らざるを得ないのも事実です。

民間金融機関以上に審査が厳しくなる可能性もあり、難易度は非常に高いと言えるでしょう。

住宅支援給付金

住宅支援給付金とは、やむを得ない理由によって職を失った労働者に対し、離職後も引き続き居住の面倒を見られる(例えば社宅の提供など)ように事業者に対して給付されるものです。

会社をやめたから社宅から即座に追い出されるようなことがあれば、労働者は家を失いかねませんので、それを防ぐための制度であると言えます。

ただし、同給付金は「事業者」に対して給付されるため、事業者側の協力が必須です。

果たして面倒な手続きをしてまで労働者のためのこの給付金をもらう手続きをしてくれる事業者がどれだけいるか、仮に手続きをしたとしても正しくそのお金が使われるのか、課題は多いと言えるでしょう。

給付の対象となるのは、雇用保険の被保険者又は6か月以上雇用されていて週20時間以上労働、事業者に住居の提供を受けていた方です。

似たような制度で各自治体が労働者に直接給付する住居確保給付金というものもあります。

こちらは労働者に直接支給されるもので、より対象の幅は広くなり、実用性は高いと考えられます。

利用対象者と要件

| 給付金の種類 | 申請先 | 利用対象者 | 利用できる人 |

|---|---|---|---|

| 住宅支援給付金 | 事業所を管轄する 労働局 |

雇用保険適用事業の 事業主 |

対象労働者が離職前から住んでいた住居に、原則は無償で離職後も継続して居住させること。 |

| 住居確保給付金 | お住まいの市区町村役場 | 労働者 | 過去2年以内に離職された歳65未満の方で就労能力及び就労意欲のある方 |

住宅支援給付金は事業者に対して支給されるお金であるのに対し、住居確保給付金は労働者に直接支払われるという違いがあります。

両方の給付金を同時にもらうことはできませんので、該当する状況に陥ったら雇用主と労働者のどちらから申請するのかを決めなければなりません。

求職者支援資金融資制度

総務省統計局の調査によると、2024年4月時点での完全失業者の数は193万人、これは前年に比べて3万人増加しており、若干の増加傾向にあります。

現在会社に勤めている方にとって、リストラや倒産で職を失うといったことは決して他人事とは言えません。

そんな状況に追いやられた方の一時的な資金と、その後の就職を支援するために用意されたのが求職者支援資金融資制度です。

利用対象となる条件

求職者支援資金融資制度を利用するには、以下2つの条件をどちらも満たしている必要があります。

- 職業訓練受講給付金の支給決定を受けた方

- 求職者支援資金融資要件確認書の交付を受けた方

職業訓練受講給付金とは、雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練をより受けやすくするための給付金制度です。

受講手当として月額10万円が支給されるほか、通所手当や寄宿手当も支給されますので、求職者にとっては非常にありがたい制度であると言えます。

もちろん、資格や技術を身に付けた状態で就職活動に臨むことができるため、自身のステップアップにも大いに役立ちます。

受給には収入・資産等の要件がありますので、詳しい申請手順・流れにつきましては厚生労働省「職業訓練受講給付金」の公式ページをご確認ください。

次に「求職者支援資金融資要件確認書」ですが、こちらは

- 貸付を希望する理由が適当であること

- 貸付金を返済する意思があること

- 暴力団員でないこと

これらすべてを満たしていることを条件に発行されます。

貸付条件について

貸付額は月額5万円又は10万円のいずれかで、受講する訓練の内容や家族構成(配偶者の有無等)によって異なります。

また、受給期間も訓練内容によって異なりますが、原則として訓練を受ける予定月数分だけ受給することが可能です。

受給の申請手続については最寄りのハローワークで受け付けており、事前の相談や所定の申込書の提出を経る必要があります。

なお、返済は訓練終了月の3か月後の末日までは利息のみ、4か月後の末日以降は貸付日から5~10年以内(50万円以上の場合は10年以内となる)に元利均等払いとなり、かなり良心的な条件となっています。

| 貸付額 | 月額)5万円又は10万円×訓練月数 |

|---|---|

| 貸付方法 | 申込者の口座へ一括振り込み |

| 保証人 | 不要 |

| 貸付利率 | 3.0%(保証料0.5%含む) |

| 返済方法 | 毎月月末に口座引き落とし |

母子(父子)福祉資金貸付

子育てと仕事の両立は非常に大変です。

ましてはそれが「母子家庭」「父子家庭」ともなると、どうしても仕事を休まなければいけない場面が出てくるなど、収入にも影響が出てくることも珍しくありません。

さらに、現代では夫婦どちらもが働くことによるダブルインカムという選択肢もなくなるため、どうしても金銭的に厳しくなりがちです。

そういった母子(父子)家庭を支援するための資金貸付制度も用意されています。

保証人なしでも利用可能

母子(父子)福祉資金貸付制度は、細かく12の目的・用途に分類され、貸付を受けるにはそれぞれの根拠資料を示す必要があります。

| 名称 | 使途 |

|---|---|

| 事業開始貸付 | 洋裁、飲食業、販売等の政令で定められた事業を開始する際に要する設備、什器、機械等の購入資金 |

| 事業継続資金 | 営んでいる事業を継続するために必要な商品や材料の購入資金 |

| 就学資金 | 高校・大学(専門学校又は専修学校含む)に就学させるために必要な資金(授業料や書籍代) |

| 技能習得資金 | 母子・父子家庭の母又は父が、事業を開始するため若しくは就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 |

| 修業資金 | 母子・父子家庭の子が、事業を開始するため若しくは就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 |

| 就職支度資金 | 就職するために必要な資金(被服・履物・通勤用自動車等) |

| 医療介護資金 | 医療又は介護を受けるために必要な資金 |

| 生活資金 | 知識技能を習得している間や医療・介護を受けている間、母子家庭になって間もないときの生活を安定・継続するための補給資金 |

| 住宅資金 | 住宅を建設・購入・補修・保全・改築・増築するための資金 |

| 転宅資金 | 住宅の転居・貸借に際し必要な資金 |

| 就学支度資金 | 就学・修業するために必要な被服等の購入に必要な資金 |

| 結婚資金 | 婚姻に際し必要な資金 |

金利は自治体にもよりますが、どこもだいたい「無利子~1%」となっています。

かつては同貸付制度を利用するのに保証人が必須となっていましたが、昨今の母子(父子)家庭増加という状況を鑑み、保証人なしでの利用も認められるようになりました。

なお、保証人を付けられない場合は金利が1%となります。保証人つけることで無利子になるので、協力してもらえる方がいらっしゃる場合はお願いするのも良いでしょう。

事業者向けの公的融資を行っている機関

主に国や地方公共団体が実施する公的融資ですが、日本政策金融公庫・日本商工会議所・全国信用保証協会連合会などの法律で認められた機関が「事業資金の融資」を行っている例もあります。

銀行融資の審査に通らず、かといって消費者金融では必要な資金を全額賄えない…そんな状況に陥ったら、これら公的機関から事業資金の融資をしてもらえるように動いてみてはいかがでしょうか。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は、日本経済の成長や発展・地域活性化への貢献・セーフティネットとしての役割を担うために設立された機関で、事業者向け公的融資の筆頭とも言える存在です。

社会的弱者となりやすい女性・高齢者・若者が利用しやすいのも特徴的で、「ビジネスのアイディアはあるけど始めるためのお金(創業資金)が無い…」という方に適した機関です。

用意している融資制度も多種多様で、あらゆるニーズに応えてくれる頼もしい存在と言えるでしょう。

| 制度名称 | 融資限度額 | 融資期間 |

|---|---|---|

| 一般貸付 | 4,800万円 | 7~20年 |

| 経営環境変化 対応資金 |

4,800万円 | 8~15年 |

| 金融環境変化 対応資金 |

4,000万円 | 8~15年 |

| 取引企業倒産 対応資金 |

3,000万円 | ~8年 |

| 新規開業資金 | 7,200万円 | 7~20年 |

| 女性、若者/シニア 起業家支援資金 |

7,200万円 | 7~20年 |

| 再チャレンジ 支援融資 |

7,200万円 | 7~20年 |

| 新事業 活動促進資金 |

7,200万円 | 7~20年 |

| 中小企業経営力 強化資金 |

7,200万円 | 7~20年 |

| 企業活力強化資金 | 7,200万円 | 7~20年 |

| IT活用促進資金 | 7,200万円 | 7~20年 |

| 海外展開・事業 再編資金 |

7,200万円 | 7~20年 |

| 地域活性化・ 雇用促進資金 |

7,200万円 | 7~20年 |

| ソーシャル ビジネス支援資金 |

7,200万円 | 7~20年 |

| 事業承継・集約・ 活性化支援資金 |

7,200万円 | 7~20年 |

| 観光産業等 生産性向上資金 |

7,200万円 | 7~20年 |

| 働き方改革推進 支援資金 |

7,200万円 | 7~20年 |

| 環境・エネルギー 対策資金 |

7,200万円 | 7~20年 |

| 社会環境対応 施設整備資金 |

7,200万円 | 7~20年 |

| 企業再建資金 | 7,200万円 | 15~20年 |

| 食品貸付 | 7,200万円 | ~20年 |

| 東日本大震災 復興特別貸付 |

6,000万円 | 8~20年 |

| 平成28年熊本地震 特別貸付 |

6,000万円 | 8~20年 |

| 平成30年7月 豪雨特別貸付 |

6,000万円 | 15~20年 |

| 令和元年台風 第19号等特別貸付 |

6,000万円 | 15~20年 |

| 災害貸付 (追加融資) |

3,000万円 | 元期間と同一 |

| 小規模事業者 経営発達支援資金 |

7,200万円 | 8~20年 |

| 挑戦支援資本強化 特例制度 |

4,000万円 | 5~15年 |

日本商工会議所

日本商工会議所(日商)は、全国各地の商工会議所を会員とする地域総合経済団体です。

商工業者の代表となって国や関係行政に意見・要望を出しており、中小企業や地域が抱える様々な問題に取り組み、それを解決することを目的に組織されています。

「マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)」と呼ばれる独自の貸付制度を設けており、会員は同制度にて融資を受けることができます。

| 制度名称 | 融資限度額 | 融資期間 |

|---|---|---|

| マル経融資 (小規模事業者 経営改善資金) |

2,000万円 | 7~10年 |

全国信用保証協会連合会

全国信用保証協会連合会は、全国の保証協会を会員とする機関です。

主な活動は文字通り“保証業務”ですが、同団体では中小企業の活動支援も運営目的としているため、支援の一環として一般企業向けの貸付業務も行っています。

もちろん、保証業務も行っておりますので保証人が用意できないケースなどでのバックアップ機関としての役割も果たしています。

| 制度名称 | 融資限度額 | 融資期間 |

|---|---|---|

| 小規模企業向け 融資 |

300~8,000万円 | 7~10年 |

| 一般事業資金融資 | ~4億8,000万円 | 7~10年 |

| 創業融資 | 3,500万円 | 7~10年 |

| 産業力強化融資 | ~4億8,000万円 | 10~15年 |

| 経営支援融資 | ~4億8,000万円 | 7~15年 |

| 企業再生支援融資 | ~2億円 | ~10年 |

| 災害復旧資金融資 | ~8,000万円 | ~10年 |

| 環境保全資金融資 あっせん |

~1億円 | ~7年 |

| 流動資産担保融資 | ~2億5,000万円 | ~1年 |

利用するメリットとデメリット

公的融資を利用することにはメリットとデメリットがあります。

それぞれを把握し、現在ご自身が置かれている状況に当てはめ、利用に踏み切るか否かを判断しましょう。

- まとまった金額を調達できる

- 金利が安い

- 長期的に無理なく返済できる

- 審査に必要な書類の作成が大変

- 利用要件を満たすハードルが高い

- 融資までに時間が掛かる

消費者金融などでは難しい借入であっても公的融資の審査にさえ通れば融資してもらえる可能性があり、金利が低いため、無理なく長期かつ安定して返済できるというメリットがあります。

一方で公的融資を受けるには綿密な事業計画と会計資料が必要であり、場合によっては専門家のサポートが必要となる可能性も否定できません。

また、時間をかけて用意した審査資料を提出してから、融資の可否が出るまでにもかなりの日時を要します。

消費者金融のような即日振込というのはまず不可能ですので、状況に応じて使い分ける必要があるでしょう。

公的融資に関するまとめ

公的融資は、国や自治体・その他機関があらゆる困った人のために用意した融資制度。

金利も低く場合によってはまとまった資金を借入できるので、利用できるのであればしない手はありません。

しかし、一番のネックとなるのはやはり審査の厳しさです。

民間金融機関の融資に比べ、用意しなければいけない書類や資料も多いため、いざ資金に困ってから動き始めているようでは間に合わない可能性があります。

個人向けのものはともかく、事業者の方で公的融資の利用を検討している方は、いますぐに資金が必要という訳ではなくとも、準備だけは進めておいて損はないでしょう。